Experiência e memória são as palavras que mais

lerá nesta entrevista. E não por descuido na passagem da conversa para o texto.

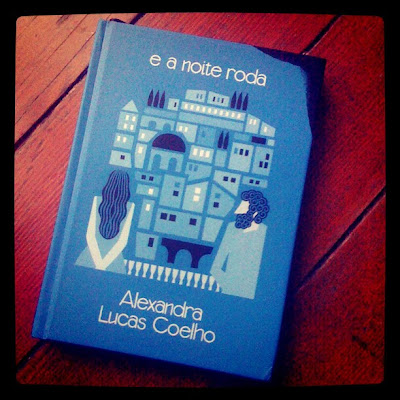

É que, para Alexandra Lucas Coelho, 44 anos, essas são as ferramentas centrais

da sua escrita. Quer no jornalismo, que pratica há mais de duas décadas, neste

momento como correspondente do Público no Brasil, quer na Literatura, onde agora se estreia, com o romance E a Noite Roda, uma edição

da Tinta-da-China

No tempo dos faraós, os egípcios

acreditavam que citar um nome de um morto era fazê-lo viver eternamente. A

noção que Alexandra Lucas Coelho (ALC) tem da escrita não anda muito longe

desta sabedoria antiga. Para si, escrever é acionar uma matéria informe e morta

que, uma vez resgatada, desperta para uma nova vida. “A única forma de voltar

[a uma experiência] é escrever para que exista”, afirma a narradora do seu

primeiro romance, E a Noite Roda (248 pp, 16,20 euros), que é lançado hoje,

quarta-feira, 7, a partir das 22, no Bar do Teatro A Barraca, numa conversa com

Gonçalo M. Tavares. “Quando é que o real se torna real?” questiona-se, na mesma

linha, ALC, nesta entrevista. “Quando acontece ou é contado?”.

Este primeiro romance é, assim, uma forma de perceber

como se pode captar o mundo que nos rodeia, aqui sem os constrangimentos do

jornalismo, a sua profissão e escola de escrita. À sua semelhança, a narradora

deste livro, Ana Blau, é jornalista, enviada especial ao Médio Oriente, mulher

que se habituou a cruzar fronteiras e a ver a cidade onde nasceu com os olhos

da novidade. Um dia apaixona-se por outro correspondente, León, o que a levará

a uma incerta aventura amorosa. “Ela sou eu mas depois já não é”, afirma ALC,

apresentando as regras desta história. No jogo da literatura, é a liberdade

quem mais ordena. Transfigurando a memória, sublimando o real, recosendo as

linhas da sua experiência.

Este livro começa

com uma evocação de Gilgamesh. Qual o seu significado?

Marcar,

desde o início, a passagem de uma fronteira. Gilgamesh é a nossa narrativa

primordial, o primeiro de todos nós, como se diz no livro. Ao nomeá-lo, a

narradora imita aquelas pessoas que ao entrar num templo ou terreiro evocam o

espírito que lhe preside. A narradora convoca o passado para ter consciência do

que está para trás e sublinhar que o território que vai pisar

é o da literatura, das histórias que se contam. Se virmos os meus livros como

um percurso, este prólogo é o momento em que eu assinalo a passagem dessa

fronteira.

A que separa o jornalismo da ficção?

Sim, embora considere “ficção”

uma palavra vazia, prefiro “romance”. O romance enquanto buraco negro que atrai

memórias, experiências e todo o tipo de matérias que depois são usadas como um

barro. O jornalismo é uma forma extraordinária de captar a realidade (que é o

que na verdade me interessa), mas tem algumas limitações, próprias do exercício

da profissão. Neste momento, quero tentar uma escrita que não tenha esses

constrangimentos.

Foi esta história que exigiu essa nova

escrita ou era uma vontade antiga?

Uma vontade. Mas quando digo

que se trata de avançar para outra etapa não significa um corte radical com o

que fiz para trás. Daí o aproveitamento de técnicas do jornalismo. Tudo pode

confluir para o romance, pois é um espaço inteiramente livre. Em E a Noite

Roda

eu emprestei à narradora, a Ana Blau, as minhas próprias circunstâncias. Fui

correspondente em Jerusalém, fiz muitas das reportagens que ela envia para o

seu jornal e a relação que ela tem com certos lugares é também a que eu tenho.

Acima de tudo, queria lidar com materiais da minha experiência e memória de uma

forma completamente diferente da que fiz como jornalista. E se as pessoas já

puderam ver parte dessa aproximação ao real (nos trabalhos para o Público), agora vou tentar

mostrar a outra.

Como se usasse duas lentes, uma

jornalística e outra literária?

Sim. Mesmo agora no Brasil,

sinto que há um tempo para observar e escrever no imediato e outro para

observar e escrever mais tarde. É pegar numa matéria-prima que num determinado

momento foi tratada a quente e abordá-la agora de uma outra forma. E com uma

liberdade inteiramente nova para mim. Fazer com as minhas memórias o que eu

quiser, transfigurando o material factual. Nesse sentido, Ana Blau confunde-se

comigo e isso é deliberado. Ela sou eu mas depois já não é.

São muitos os exemplos de escritores

que escrevem sobre sítios que nunca conheceram. Isso nunca acontecerá consigo?

Não descarto essa

possibilidade. Não faria sentido agora que estou a entrar num território de

total liberdade. Além disso, eu estive em todos os lugares que são referidos no

livro, mas não necessariamente naquelas alturas, estações do ano ou

circunstâncias. Entre os dois caminhos que se costuma traçar, um borgiano, da

imaginação e da fantasia, e outro proustiano, da experiência e da memória, o

meu será sempre o segundo.

O que a interessa nesse campo da

memória e da experiência?

Perceber o que é real, quando

se torna real, quando acontece ou é contado? Claro que a forma de chegar a essa

verdade não passa por contar as coisas como ou no momento em que se realizaram.

Se calhar conseguiremos transmitir com mais vivacidade essa realidade

retocando-a e transfigurando-a. Nesse sentido, este livro é também um jogo que

proponho ao leitor.

Ao usar a lente da ficção, o seu olhar

sobre o Médio Oriente mudou?

Só no sentido em que o ponto de vista é o da

intimidade, dos bastidores, e não do palco. O próprio movimento do livro vai do

plano geral para o grande plano, de dentro para fora, da paisagem para o

quarto. Por isso, não é que tenha descoberto um outro olhar sobre o Médio

Oriente. Apenas tentei regressar a uma cidade (Jerusalém) central na minha vida

e lidar com outras dimensões dessa experiência. E contar uma história.

Uma história de amor?

Não diria amor, antes paixão ou

desejo de paixão ou até desejo de aventura, dependendo do ponto de vista.

Interessou-me explorar esse tema, que é tanto meu como de muitas outras

pessoas, e perceber o seu fracasso, a sua angústia, o seu vazio, a sua

irrealidade. Entender também até que ponto essa paixão é gerada e

impossibilitada pelo exterior, se é ou não fabricada e afetada pelo contexto.

Esta paixão não seria possível noutro contexto?

Eis a questão. Talvez não. A

paisagem, aqui, mais do que um pano de fundo é também uma personagem. Esta

história existe porque as circunstâncias da Ana e do Leon são aquelas, naquele

lugar, com uma intensidade específica que gera uma aproximação e uma vontade.

Quando se retira a paisagem, descobre-se que não há nada debaixo dos pés.

A relação entre Ana e Leon é

idealizada mas também muito física...

Esse é outro campo que me interessa

particularmente. A relação sexual pode ser um revelador, como na fotografia,

das próprias personagens, dos seus avanços e recuos, das suas limitações. É um

território muito rico, que lida com o que é mais nosso. É como se, ao entrar na

literatura, estivesse a iniciar um caminho para dentro, depois de ter feito um

para fora, como jornalista. E todos estes temas são da mesma ordem. Quero descobrir

como se pode lidar com a memória e a experiência de uma paisagem, de uma

cidade, de um lugar e de duas pessoas numa cama. No livro, cito um poema de

John Berger que fala precisamente disto: “Maravilhoso o vento de primavera para

os/ marinheiros que anseiam partir/ E mais maravilhoso ainda o lençol que cobre

dois/ amantes numa cama”. É isso que procuro: o marinheiro que está à espera

que o vento sopre nas suas velas e a intimidade de duas pessoas. É também uma

tentativa de tornar a leitura uma experiência sensorial.

Em que sentido?

Dar a ver, como no jornalismo,

mas também dar a ouvir e a sentir. E se a ambição é conseguir tocar o real,

nada é mais desafiador do que dois corpos no afã de provarem que estão vivos.

Estas personagens podem vir a aparecer num novo romance?

Em relação à Ana, não. Penso

que ficou por aqui. O Karim, personagem que apenas é nomeado, vai aparecer no

próximo romance. Gosto da ideia de uma ligação entre livros e não descarto a

possibilidade de Leon regressar, ele que nunca chega a falar neste romance.

A escrita deste romance foi muito

diferente da dos outros livros?

Não teve nada a ver. Foi muito

morosa, enquanto a escrita dos anteriores foi rápida

e contínua. Mas cada um resultou de um processo diferente, até porque não me

interessa repetir fórmulas. Não me vejo, por exemplo, a fazer mais um livro de

viagens, embora no Brasil haja vários pretextos. O Caderno Afegão partiu de um diário e

foi escrito muito tempo depois de ter regressado. O Viva México foi um livro rápido, colado ao momento e concluído em dois meses.

Este romance é uma história contada por uma mulher e apenas conhecemos a sua

versão. Para mim não era importante construir uma trama tradicional ou

desenvolver as personagens secundárias. O próximo livro, no entanto, será

diferente, polifónico, e passado no Brasil.

Está lá há ano e meio. Como tem sido

essa experiência?

O Brasil é neste momento o centro do mundo. Toda a

gente está a olhar para aquele país contraditório e complexo. E o símbolo dessa

grande transformação é o Rio de Janeiro, uma cidade oposta à minha natureza. Ao

contrário de Buenos Aires, por exemplo, mais melancólica, o Rio é voltado para

fora. Raramente nos deixa pousar os olhos e a cabeça.

Porquê?

Aos nossos olhos, a cidade está

sempre a mudar. A topografia é tão extravagante que sempre que se muda de

direção, se entra ou sai de um morro, se observa de sul ou de norte, tudo

parece novo e mudado. E o meu Rio não é o das praias ou do Leblon. Moro no meio

da floresta, no Cosme Velho, o bairro onde viveu Machado de Assis.

O Brasil novo que está a parecer é sustentável?

É uma das grandes interrogações

que se colocam neste momento. Será que o Brasil vai se tornar um país

desenvolvido e, ao mesmo tempo, manter as produções de monocultura que estão a

destruir a Amazónia? E vai crescer à custa de milhões de pobres ou vai

proporcionar-lhes cuidados de saúde e uma educação que nunca tiveram?

Esse é um debate público?

É um debate que às vezes

aparece nas margens, poucas vezes no centro. Não sei dizer para onde vai o

Brasil, agora que ele surge como contraponto a um mundo em crise. Há uma enorme

explosão de emprego e importação de quadros - toda a gente quer ir viver para o

Rio. O que o Brasil tem de dizer ao mundo é se consegue encontrar um modelo alternativo

com o qual a Europa e os EUA possam aprender qualquer coisa. O que pode

resultar do cruzamento de várias heranças raciais e sociais?

De que forma essa experiência vai ser passada para o romance que está a escrever?

A ambição é tocar neste momento

único da história do Brasil e projetá-lo no interior das personagens. Será

centrado no Rio, embora absorva experiências de outras regiões brasileiras e

não só.

E terá ecos do português que se fala no Brasil?

Lidar com uma língua que

é minha mas ao mesmo tempo não é foi um dos motivos que me levou a ir para o

Brasil. E não tenho ideias muito definidas sobre isso. Falamos uma língua que

está a ser constantemente alargada e moldada por 190 milhões de pessoas que

vivem num país gigantesco. É fascinante, mesmo se no futuro der origem a uma

outra língua. E interessa expor-me a esse atravessamento. Como não sou uma

patrioteira nacionalista não tenho qualquer problema com isso. Não vou perder a

minha identidade, nem o meu sotaque.

Entrevista publicada no JL 1081, de 7 de Março de 2012